從洛杉磯到成都 博物館建筑的向心之路

在當代全球化浪潮下,博物館作為文化地標,其建筑設計風格呈現出鮮明的地域轉移趨勢。從洛杉磯的現代主義宏大敘事,到成都的在地文化復興,博物館的‘路’似乎在逐漸‘偏向’——遠離西方中心主義的宏大模板,轉向地方性、生態性與人文性的深度探索。

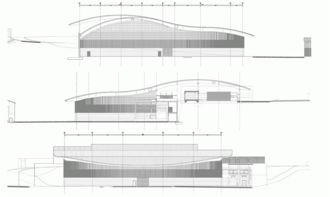

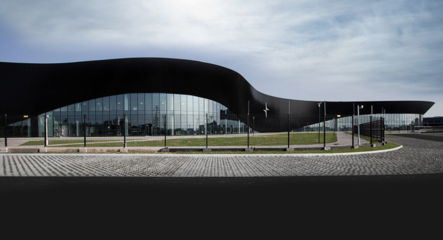

洛杉磯的博物館建筑,如蓋蒂中心與布羅德美術館,多以鋼鐵、玻璃與混凝土構筑,體現出科技感與國際化視野。它們常坐落于城市核心區,強調視覺沖擊與空間流動性,成為全球化文化的展示窗口。這種設計也隱含了文化同質化的風險,博物館成為‘無地方性’的象征。

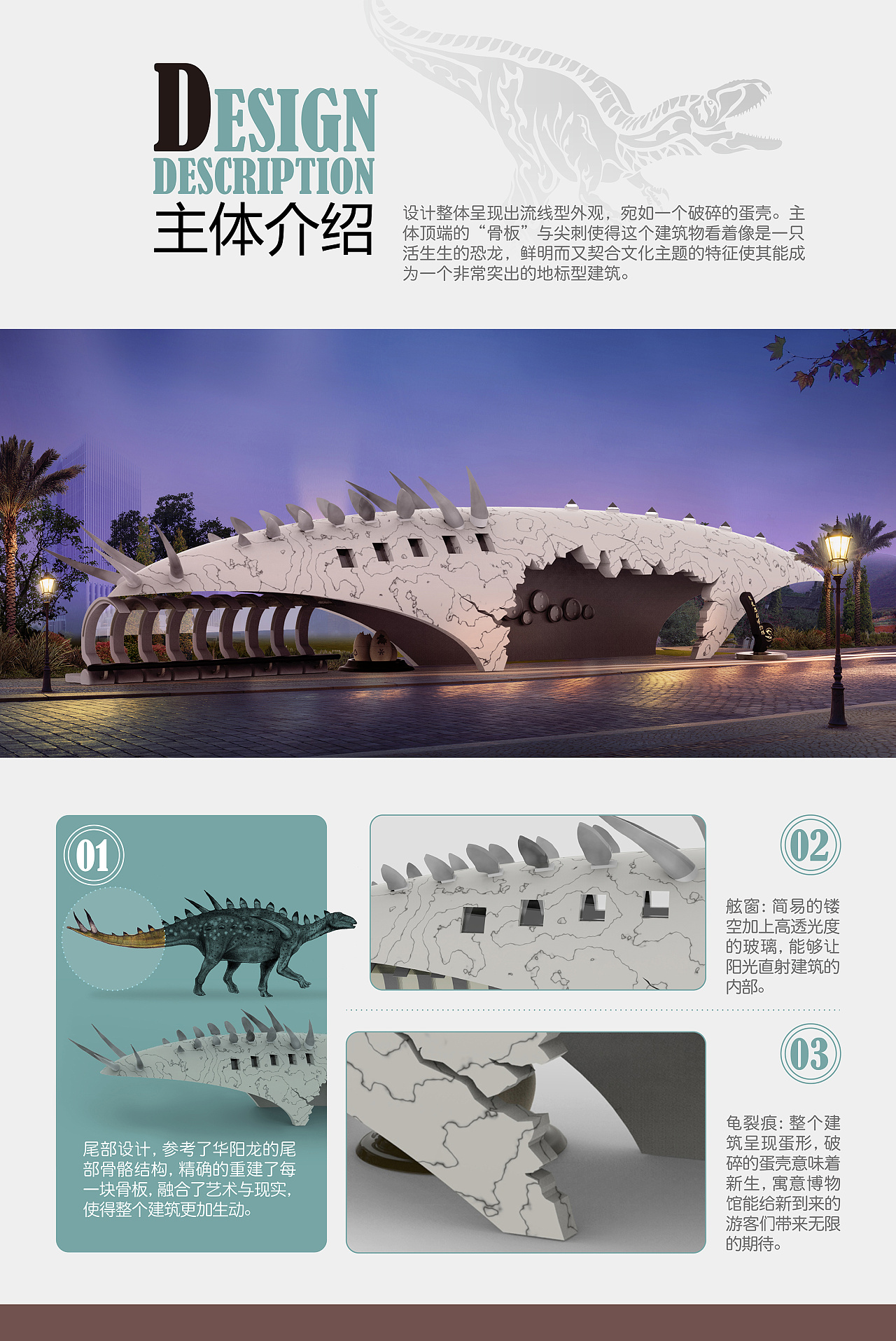

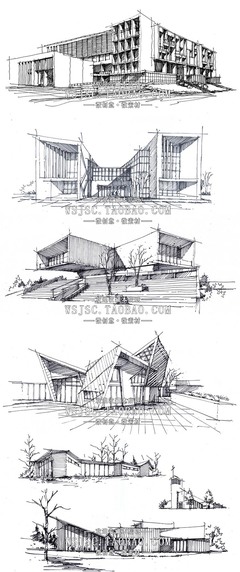

相比之下,成都的博物館近年逐漸嶄露頭角,如金沙遺址博物館與成都博物館新館,其設計更注重‘在地性’。建筑師大量運用本地材料如青磚、竹木,融入川西民居的坡屋頂、庭院格局,甚至將周邊山水景觀納入建筑敘事。這種‘偏’并非倒退,而是對本土文化的自覺回歸——博物館不再僅是文物容器,更成為地域精神的載體。

這種路徑偏移的背后,是全球文化格局的重構與‘文化自信’的崛起。洛杉磯模式代表了現代性對傳統的覆蓋,而成都路徑則試圖在現代化中保留文化根脈。有趣的是,兩地并非完全對立:成都博物館也吸收洛杉磯的展陳技術與公共空間理念,但將其轉化為符合本地語境的表達。

未來,博物館建筑或將走向‘全球本土化’的融合之路——既具備國際視野,又深植于地方土壤。從洛杉磯到成都,這條看似‘越走越偏’的路,實則是文化多樣性在建筑領域的生動實踐。它提醒我們:真正的文化創新,往往始于對自身傳統的重新發現。

如若轉載,請注明出處:http://www.fqhxc.com/product/592.html

更新時間:2025-10-17 18:47:36